Shrek (2001) di Andrew Adamson e Vicky Jenson è uno dei titoli più cult dell’animazione del nuovo millennio, una delle prime prove di animazione 3D della Dreamworks.

Non a caso, fu un successo incredibile: a fronte di 60 milioni di budget, incassò ben 484 milioni di dollari in tutto il mondo.

Di cosa parla Shrek?

Shrek è un orco che vive in una serena solitudine in un mondo favolistico. Ma un nuovo decreto di Lord Farquaad metterà a rischio la sua isola felice…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Shrek?

C’è da chiederlo?

Shrek è un cult non per caso, anche solo per l’importanza storica che ebbe per l’animazione: un approccio davvero rivoluzionario, con un protagonista totalmente fuori dagli schemi che il pubblico aveva visto fino a quel momento.

Fra l’altro, una pellicola dalla durata veramente limitata, ma che riesce perfettamente a bilanciare i tempi e raccontare tematiche di inedita profondità pur con un minutaggio ridotto.

Insomma, cosa state aspettando?

Meglio vedere Shrek in originale o in italiano

Meglio vedere Shrek doppiato o in originale?

Secondo me, entrambi.

Il doppiaggio italiano di Shrek è uno dei migliori di quegli anni, in particolare nel suo riuscire a rigirare frasi o termini fondamentalmente intraducibili con trovate assolutamente geniali e iconiche.

Fra queste, le più celebri sono sicuramente le scapolottine e l’uomo focaccina.

Tuttavia, se l’avete sempre visto in italiano, magari perché ci siete cresciuti, vi consiglio di provare a guardarlo in originale: il doppiaggio anche in quel caso è davvero ottimo, forte di un voice cast veramente pazzesco.

Lo schiaffo (dovuto)

L’incipit di Shrek ha fatto la storia dell’animazione.

Sostanzialmente è la Dreamworks che prende sessanta e più anni di storia Disney e la distrugge, la deride, la usa come carta igienica – per non dire altro…

Così vediamo per la prima volta un protagonista animato che non è immediatamente positivo, anzi è a tratti veramente disgustoso per tutta la sequenza iniziale, con la sua iconica quanto sconvolgente routine mattutina.

Per non parlare di come vengano messi al bando i personaggi più iconici della concorrenza: da Geppetto che vende Pinocchio per due soldi a Peter con Trilli chiusa in gabbia, è tutto un programma…

Fra tradizione e modernità

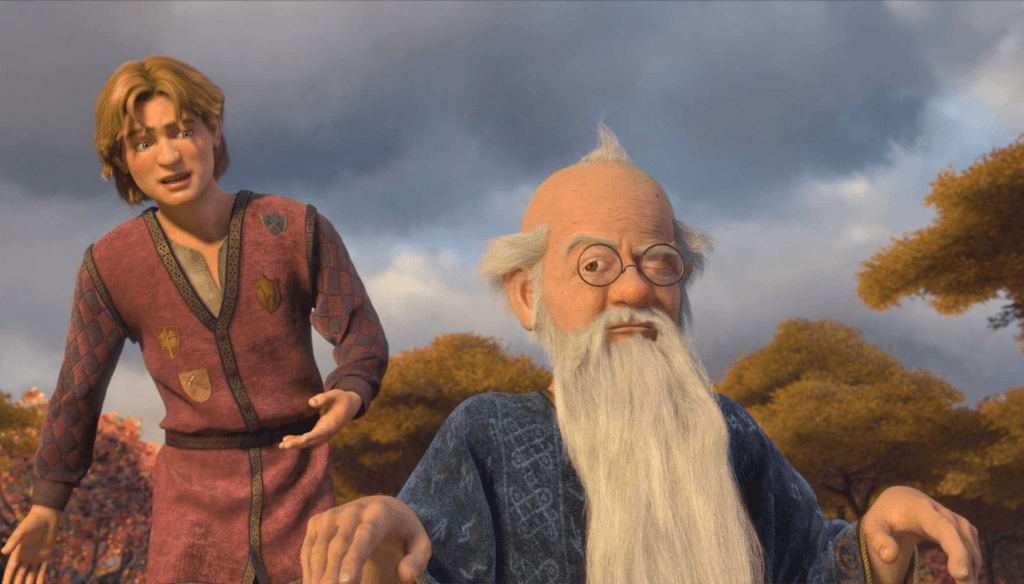

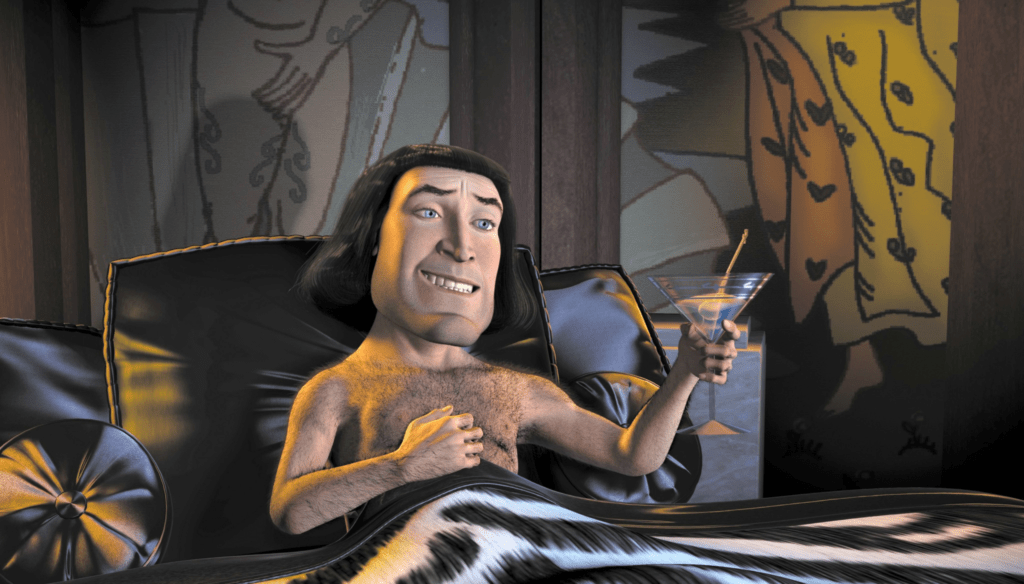

L’altro elemento di grande novità lo vediamo chiaramente nella scena di introduzione di Farquaad.

L’interrogatorio, la tortura fisica che in altri contesti sarebbe disturbante, diventa una gustosissima miscela fra favola e modernità, con anche Farquaad che cestina Zenzy in un cestino di metallo che sembra veramente preso da uno scaffale dell’IKEA.

Ancora più geniale l’iconica scena delle scapolottine con lo Specchio: la scelta della moglie diventa un programma televisivo con il voto da casa, a raccontare anche tutta la misoginia e pochezza del villain.

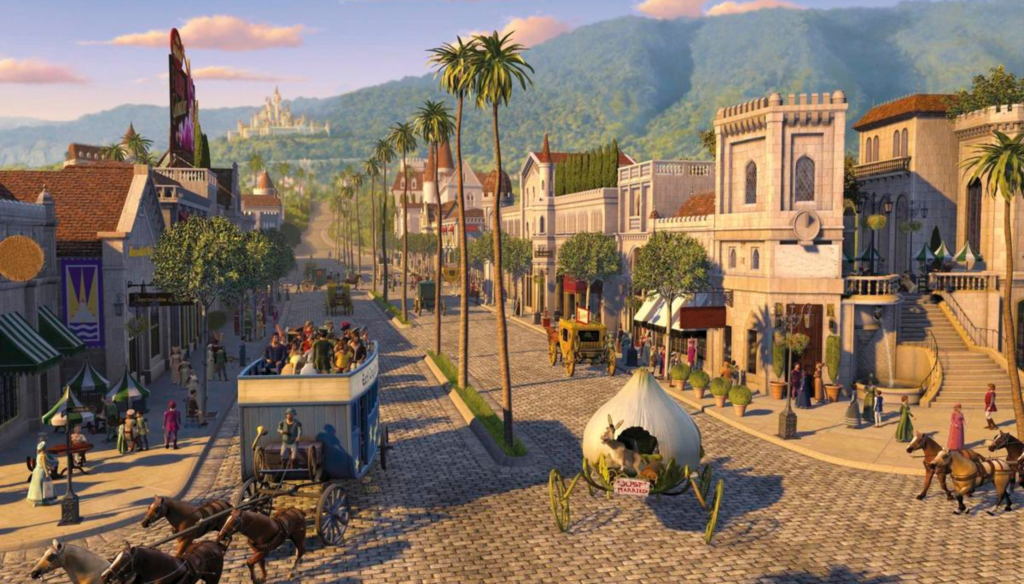

Ma probabilmente il picco è Duloc, che di fatto non è altro che un’evidentissima presa in giro di Disneyland: dalla fila con il tempo di attesa, ai tornelli all’ingresso, alla mascotte con la faccia di Farquaad…

Tutto così fuori luogo e improbabile, ma in realtà semplicemente geniale.

La metafora della cipolla

La metafora della cipolla ci racconta già tutto su Shrek.

La cipolla puzza, fa piangere, ma è anche un alimento essenziale e composto da diversi strati, che nascondono altro rispetto a quanto appaia all’esterno.

E non si può addolcire la cipolla

Infatti, nonostante Ciuchino cerchi di mutare la metafora di Shrek, provando a paragonare gli orchi prima ad una torta, poi alle lasagne, ovvero cibi che piacciono a tutti, Shrek non ci sta.

Infatti, il protagonista non vuole assolutamente illudersi: proprio per la sua natura, è consapevole di non poter essere una persona che piace a tutti, quindi preferisce essere apprezzato per altro, ovvero quello che è meno evidente all’esterno.

E, per motivi diversi, trova due compagni che lo apprezzano proprio per questo: Ciuchino e, soprattutto, Fiona.

Il dramma di Fiona

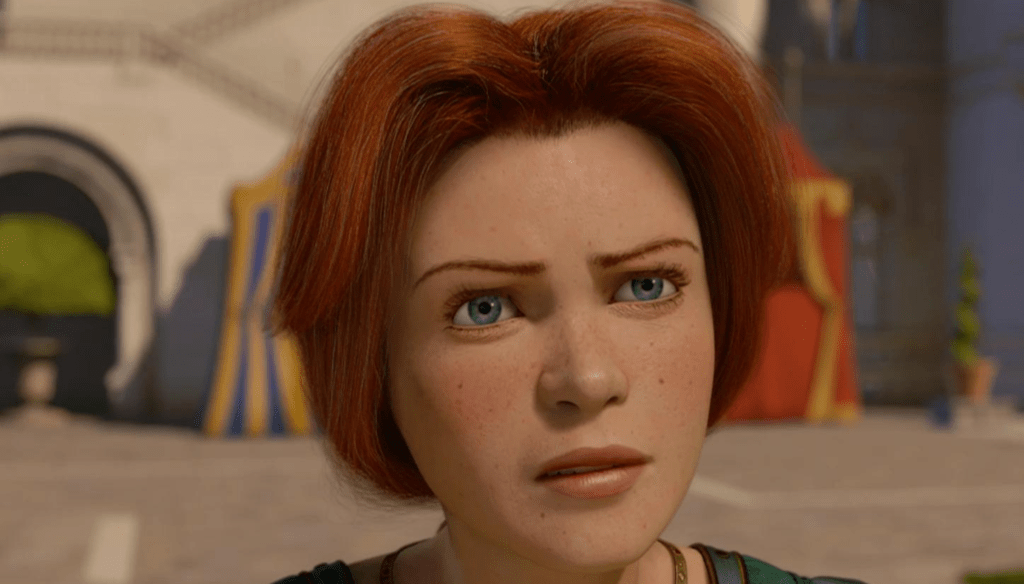

Fiona è uno dei più interessanti personaggi femminili portati in un prodotto di animazione.

Il suo dramma si scopre a poco a poco, ed è molto meno superficiale della semplice maledizione, ma piuttosto derivante dalle pressioni sociali per un certo tipo di comportamento che gli altri si aspettano da lei.

Fiona è una principessa, quindi deve comportarsi come tale, lasciandosi ubriacare ed illudere dalle promesse del vero amore che l’avrebbe portato ad un fantastico lieto fine – una ricompensa davanti ad una vita di reclusione sia fisica che mentale…

In realtà, Fiona è aguzzina di sé stessa.

Come scopriamo durante la visione, Fiona non è per nulla la classica principessa illibata e ingenua, ma è anzi abile, piuttosto furba, e piena di risorse e capacità – fra cui il sapersi proteggere da sola.

Per cui appare evidente che la ragazza avrebbe potuto senza troppi problemi scappare dalla torre in cui era stata rinchiusa, ma ha costretto sé stessa a restarci proprio per seguire il preciso percorso da principessa da salvare a cui è stata indottrinata.

Quindi la maledizione è solo la punta dell’iceberg, una rappresentazione materiale di quello che Fiona realmente è – e non solamente perché è un’orchessa, ma perché non corrisponde allo stereotipo della donna in pericolo fino a quel momento proposto nella maggior parte dell’animazione.

L’amore con poco

Shrek è proprio la rappresentazione di come dei buoni sceneggiatori siano capaci di raccontare un rapporto efficace anche con poco tempo a disposizione.

Nonostante il minutaggio limitato, la costruzione dell’innamoramento funziona perfettamente.

Tanto più che di fatto Shrek e Fiona si salvano a vicenda: Fiona capisce che può essere sé stessa e trova qualcuno che la ama per questo – e non solo in quanto orchessa, perché Shrek si innamora di lei vedendola umana.

Al contempo, Shrek grazie a Fiona capisce che, per la cattiveria subita per tutta la sua vita, si è troppo chiuso in sé stesso, con la conseguenza di giudicare gli altri con la stessa superficialità a cui si sente condannato…

Un vero amico

Ma l’effettiva consapevolezza viene da Ciuchino.

L’asino parlante è un personaggio incredibilmente positivo e funzionale, perché riesce veramente a far aprire Shrek alla possibilità di essere qualcos’altro rispetto all’orco odiato da tutti, al reietto sociale – in una auto reclusione non dissimile da quella di Fiona.

In primo luogo, dimostrando di essere qualcuno che non si lascia frenare dalla prima impressione, non scappando a gambe levate appena vede un orco, anzi seguendolo e cercando di diventare suo amico.

E così, pur con tutti i muri che Shrek mette fra di loro, Ciuchino riesce a scuotere il protagonista e portarlo al suo lieto fine, diventando di fatto l’imprescindibile motore dell’azione sul finale.