Blade Runner 2049 (2017) di Denis Villeneuve è il sequel e rilancio di uno dei più grandi cult della fantascienza moderna, che però al tempo fu un grande insuccesso commerciale…

…per rivelarsi un altro flop economico – anche se un pochino meno devastante: con un budget piuttosto importante di 150 milioni di dollari, ha incassato appena 259 milioni in tutto il mondo.

Di cosa parla Blade Runner 2049?

Trent’anni dopo gli avvenimenti del primo capitolo, i Nexus sono stati dichiarati illegali e la Tyrell è finita in bancarotta. Ma un nuovo magnate è pronto a dare nuova vita ai replicanti…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Blade Runner 2049?

Dipende.

Per quanto reputi Blade Runner 2049 un’ottima avventura fantascientifica, è anche un prodotto molto poco indulgente verso il pubblico di appassionati e non: non premia i nostalgici, non vuole replicare la storia di Blade Runner (1982) e per certi versi la riscrive…

…e, al contempo, è un prodotto con una trama non immediata, con significati non complessi come quelli del capostipite, ma comunque non semplicissimi da interiorizzare, che probabilmente hanno allontanato persino un potenziale nuovo pubblico.

Però, da riscoprire.

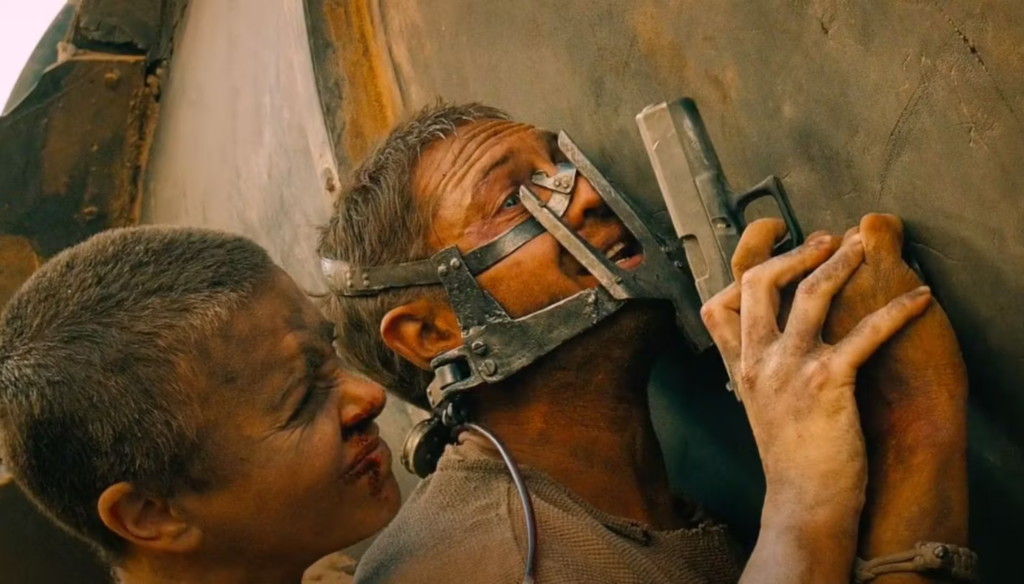

Obbediente

K è obbediente.

A differenza del protagonista del primo capitolo, il personaggio di Ryan Gosling agisce in tutto e per tutto come una macchina per uccidere, un docile automa che si limita a seguire le procedure standard per annientare i Nexus ribelli.

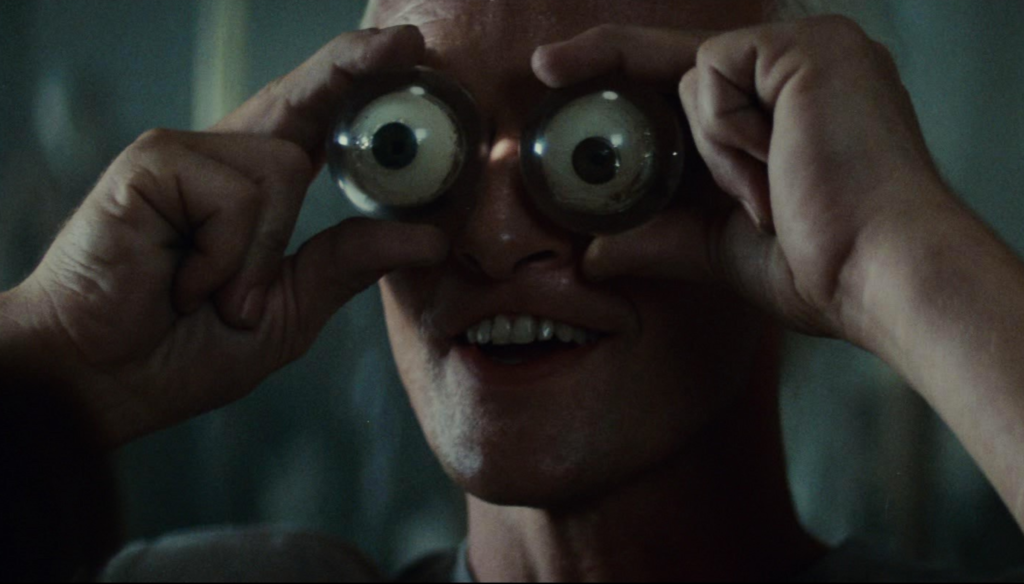

Per questo non sembrano neanche sfiorarlo le accuse di Morton, che mostra tutto il suo disprezzo davanti all’involuzione della sua specie: da macchine pensanti e reazionarie, a meri schiavi al servizio degli umani.

Infatti, tutta la scena dell’esecuzione è quasi chirurgica, come se il protagonista seguisse pedissequamente i vari step per l’uccisione perfetta, raccontata come l’inevitabile destino per qualunque androide che si sottragga agli imperativi del suo Creatore.

Eppure, K è anche umano.

Rifugio

K e Joi vivono esistenze parallele.

Entrambi infatti sono imprigionati nei limiti del loro Essere: un limite spaziale e incorporeo per l’una, un sistema interno calibrato sul mantenere l’obbedienza assoluta al suo Creatore per l’altro.

Eppure, entrambi cercano anche di fuggire.

Joi lotta disperatamente per evadere l’idea con cui è stata creata, quella della concubina che rifletta i desideri del suo padrone, spaziando in diverse forme e aspetti: moglie devota, compagna, prostituta.

L’apice della sua drammaticità è il ricercare un corpo altro per finalmente riuscire a ottenere quel contatto fisico e intimo altrimenti impossibile con K, usando un altro androide come una sorta di marionetta.

K, invece, cerca un altro tipo di validazione.

Umano

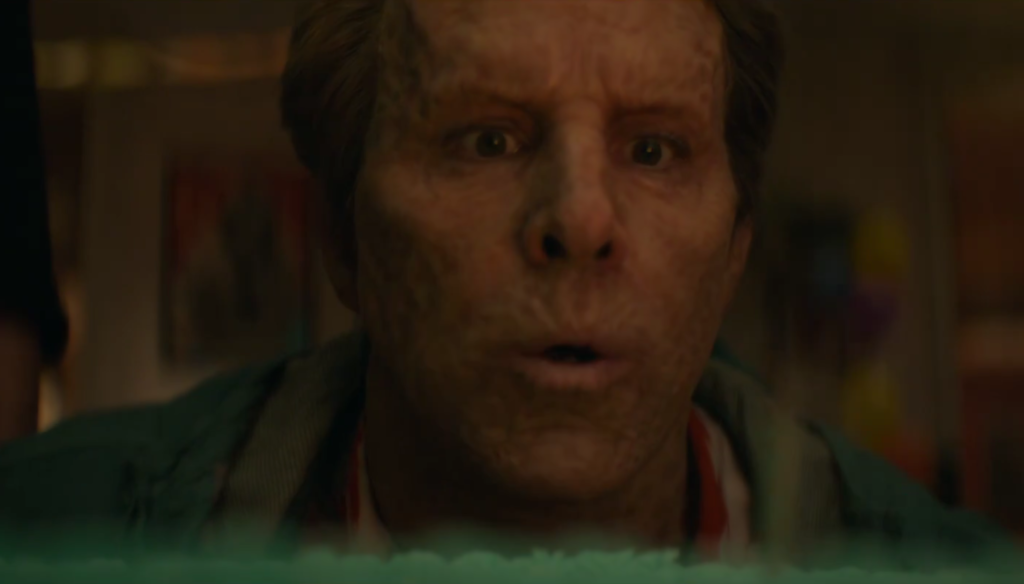

K vuole essere umano.

Un desiderio probabilmente sopito per decenni, che comincia a riemergere davanti ai primi indizi della natura altra della sua specie, capace di poter replicare l’umano in un dono che lo rende infinitamente più potente: la procreazione.

Una scoperta devastante, che spinge K alla ricerca dell’Io – o, meglio, la validazione dell’Io – in cui tutti gli indizi lo spingono a pensare di essere un protagonista fondamentale della trama politica in atto, della rivoluzione della sua specie…

…per riscoprirsi, invece, semplice pedina.

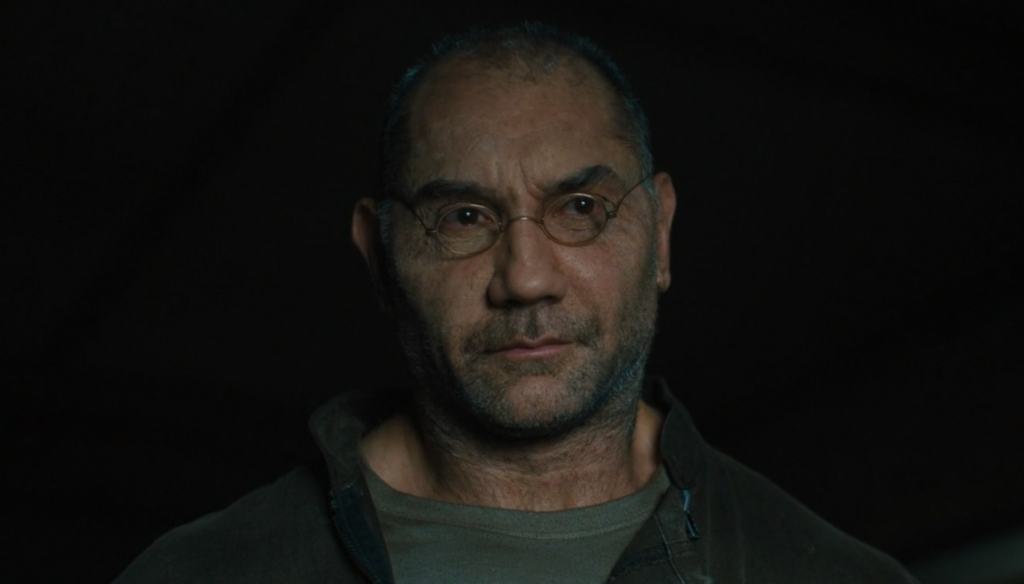

Deckard quanto K non erano infatti altro che i pezzi su una scacchiera ideata da Tyrell e proseguita da Wallace – anche se per motivi diversi: se il Creatore voleva vedere fino a che punto la sua creatura si potesse spingere, il suo seguace vuole dare il via all’effettiva liberazione dei Replicanti.

Così K si riscopre non come un umano, come figlio indesiderato, ma come la copia dello stesso, possedendo ricordi che non gli appartengono, e vedendo frantumarsi i suoi sogni di amore ed umanità davanti ad una Joi che non era altro che un prodotto seriale programmato per soddisfarlo.

E la sua storia finisce qui.

Ma è davvero finita?

Oltre

Blade Runner 2049 è un film assai cauto.

Consapevole di non avere il successo assicurato in tasca, la sceneggiatura cerca di concentrarsi il più possibile sulla storia di K, dandogli anche un punto di arrivo, in modo da portare in scena una pellicola sostanzialmente autonoma.

Al contempo, il film si lascia aperte anche delle porte per un eventuale futuro, limitando il minutaggio del villain per forse regalargli una maggiore centralità in un eventuale secondo film, magari meno concentrato sulla riflessione del protagonista e più sulla trama politica.

Ma è davvero una perdita non avere un sequel?

Per quanto ami la regia di Villeneuve – per certi versi preferendola anche a quella di Scott in Blade Runner – già questo sequel rischiava parecchio nello snaturare il cult di partenza, che viveva soprattutto in funzione della sua riflessione di fondo.

E Blade Runner 2049 è del tutto rispettoso in questo senso, introducendo tematiche meno potenti, ma comunque interessanti, e riscrivendo solo in parte il suo predecessore, dimostrandosi così un seguito credibile…

…ma che, forse, aveva esaurito le sue potenzialità già in questa prima pellicola.