Joker: Folie à Deux (2024) di Todd Phillips è il sequel dell’acclamato Joker (2019), con protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

A fronte di un budget decisamente più importante rispetto al precedente – 200 milioni di dollari – ha aperto con un primo weekend ben poco promettente: 144 milioni in tutto io mondo.

Di cosa parla Joker: Folie à Deux?

Dopo i suoi multipli omicidi, Arthur è segregato nel carcere di massima sicurezza di Arkham. Ma un incontro inaspettato gli cambierà la vita…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Joker: Folie à Deux?

Magari no.

Che piaccia o meno, è purtroppo assolutamente evidente che Joker: Folie à Deux non fosse né previsto né voluto in prima battuta: lo dimostra anche solamente il fatto che l’incipit vanifichi completamente il finale della prima pellicola.

Quindi non stupisce di trovarsi davanti ad un film con qualche buona idea alla base, ma gestita in maniera del tutto insufficiente, con una povertà di scrittura allarmante e l’inserimento dell’elemento musical che sembra nient’altro che una passerella per Lady Gaga.

Però, sentitevi liberi di farvi la vostra idea.

Ma io non sarò complice della vostra visione.

Annullamento

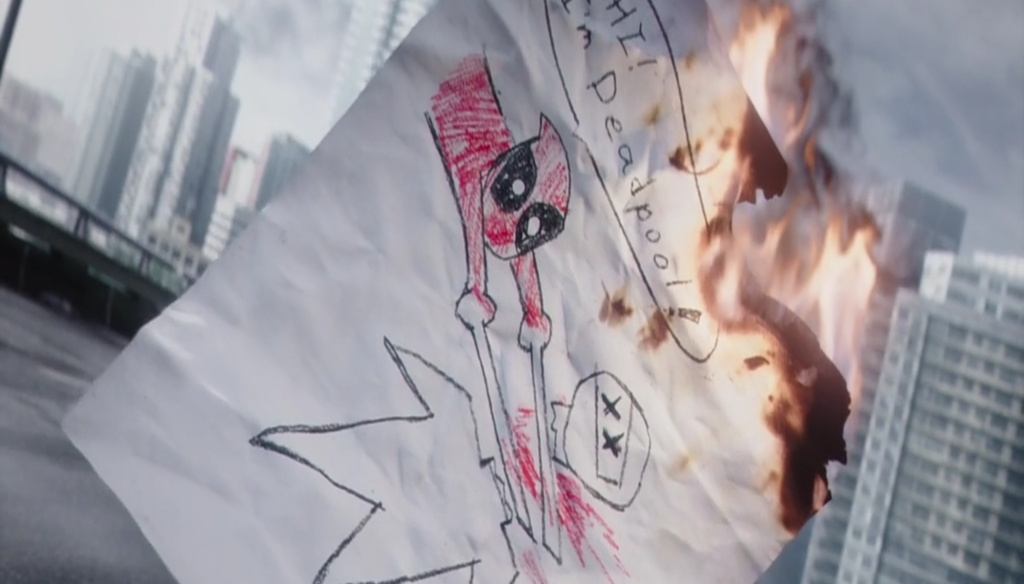

Joker: Folie à Deux riesce ad essere incoerente fin dalla sua prima scena.

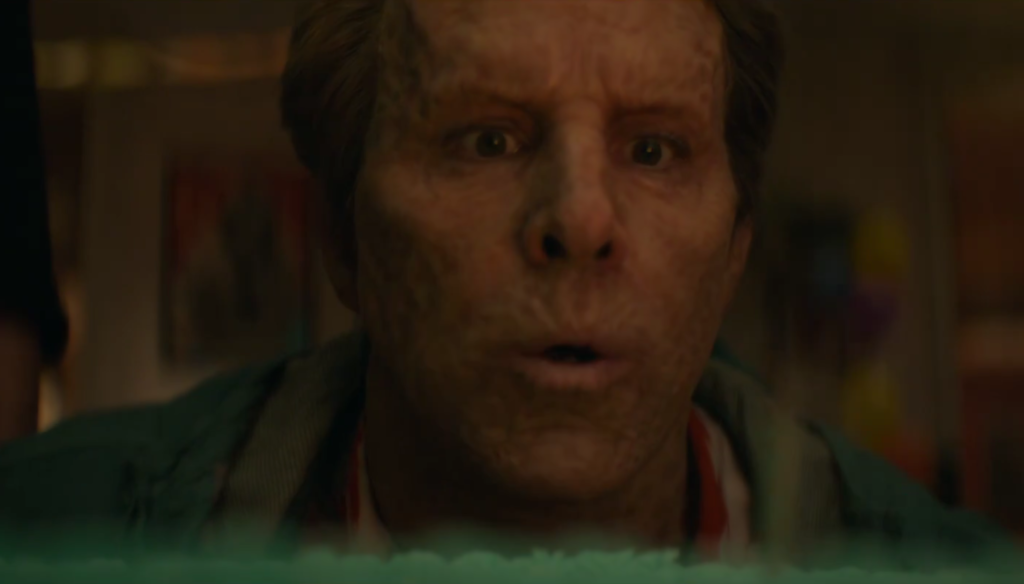

Dopo un corto animato che dovrebbe anticipare il tema della pellicola – ma che ci riesce molto limitatamente – ci immergiamo immediatamente nelle lugubri atmosfere di Arkham, con una costruzione scenica che vuole farci desiderare vedere l’apparizione di Arthur Fleck, in un’ottima occasione per distinguerlo dallo squallore degli altri detenuti…

…e invece, risultando in un momento finalizzato a caricare il più possibile la scena di un pietismo che personalmente ho trovato davvero insopportabile – già presente comunque nella prima pellicola, ma in quel caso in maniera ben più contestualizzata e interessante.

Invece in questo primo frangente Arthur non sembra altro che un cane bastonato – non a caso, molti sono i riferimenti alla figura canina – dalle barzellette alla scena in cui viene legato ad un palo – andando così ad annullare l’importante punto di arrivo del precedente film.

Una scelta che, per quanto non mi convinca in principio, poteva essere salvata da un’adeguata contestualizzazione, che risulta invece del tutto mancante: sappiamo solo che Arthur si è spento e ha ripudiato il personaggio di Joker – e le gioie che gli aveva regalato.

Ma ci sono figure anche più fumose…

Identità

Chi è Harley Quinn?

È veramente spiacevole notare come, scena dopo scena, il personaggio di Lady Gaga riveli sempre di più la sua inconsistenza, finendo per essere nient’altro che un intermezzo musicale del tutto scommesso, un motore della trama totalmente pretestuoso e forzato.

Infatti, nonostante il film cerchi di giustificare il suo personaggio e le sue intenzioni, nulla è realmente spiegato: dovremmo credere che Lee si sia fatta internare apposta per conoscere Joker, così ossessionata dalla sua figura e dalla sua storia da volerne prendere parte…

…ma tutto ciò è raccontato solamente a parole, senza che le azioni in scena abbiano un minimo di credibilità che possa giustificare come il suo personaggio entri ed esca da Arkham a suo piacimento – stesso luogo, ricordiamolo, in cui vige il pugno di ferro.

In generale, Lee dovrebbe rappresentare la voce di quella folla che, alla fine di Joker, vedevamo acclamare il personaggio nel suo momento di massima follia – la stessa che, per il resto, è sostanzialmente assente dalla scena – ma senza inserire neanche un significativo disegno politico che la renda di qualche interesse.

Ma la sua inconsistenza ha radici ben più profonde…

Negazione

Joker: Folie à Deux è l’apoteosi della negazione del personaggio.

Volendo maliziosamente leggere fra le righe, il percorso del protagonista può essere letto come un racconto del malcelato sentimento del regista: dopo l’inaspettato successo della prima pellicola, Phillips è tornato alla regia evidentemente controvoglia e privo di idee.

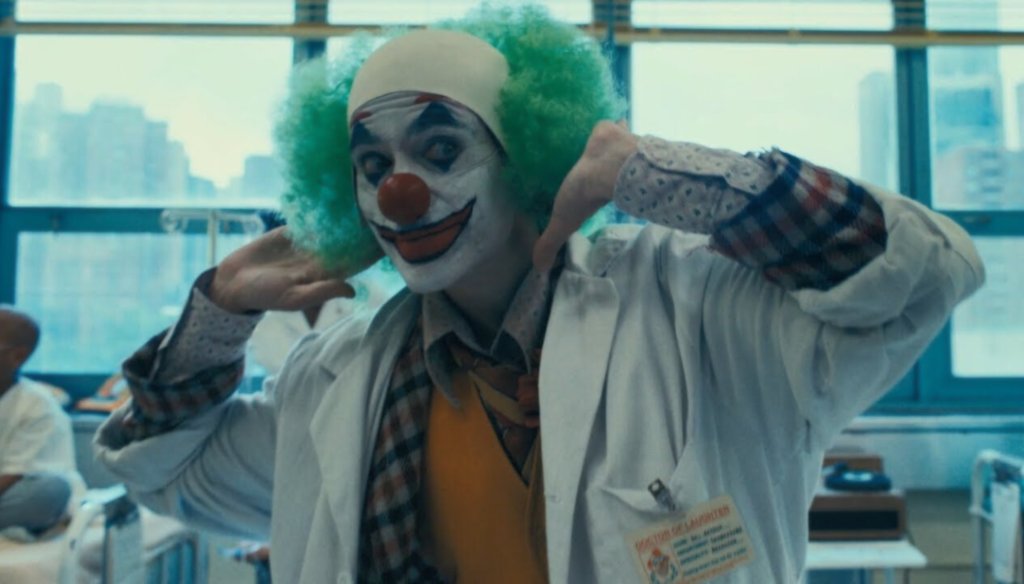

Così, come Joker è costantemente trascinato nel ruolo, come nei suoi sogni musicali appare nelle sue fattezze più classiche – e, per quanto mi riguarda, desiderabili – del personaggio fumettistico, infine entra in scena come un villain da operetta, rappresentando la massima esasperazione del personaggio.

Ovvero, un mero pagliaccio.

E in questo contesto è anche più doloroso vedere un personaggio del genere prendere parte a momenti musicali così mal integrati nella storia da sembrare degli inserimenti fatti solamente perché andavano fatti, mancanti di qualunque riflessione in merito.

Infatti sarebbe veramente bastato pochissimo, sarebbe bastato mostrare la dicotomia fra il sogno musicale e la realtà, sarebbe bastato mostrare la totale dissociazione mentale di Arthur – come, d’altronde, era stato fatto nel primo film – financo la ridicolaggine delle sue azioni.

Invece, tranne la breve ma quantomeno funzionante scena della fuga, il tutto si perde in una pochezza devastante…

Fuga

Il Joker di Todd Phillips non ha un futuro.

E non vuole averlo.

Nel finale della pellicola Arthur è bruscamente riportato a quella realtà che l’aveva in prima battuta spento, subendo indicibili violenze da parte delle guardie che vogliono nuovamente rimetterlo al suo posto, preparandosi così per il patibolo.

Così il momento della difesa si trasforma il momento della confessione, della negazione del Joker – riuscendo in ultimo ad evitare l’angosciante opzione della personalità multipla – ancora più sottolineata dalla sua fuga da uno dei suoi tanti ammiratori che lo vogliono costringere ad un ruolo da cui vuole solo fuggire.

E invece, negando ulteriormente lo splendido finale del primo film in cui Joker abbracciava questa malata connessione fra follia e amore, vedendo infrangere i sogni insieme alla sua (immaginaria?) Harley Quinn, Arthur torna nuovamente a spegnersi.

E allora forse la morte in scena è la morte che il Joker di Philips infligge a se stesso per mano di un altro – vero? – pagliaccio sadico, risultando incapace di soddisfare chiunque…

…prima di tutto sé stesso.