Il robot selvaggio (2024) di Chris Sanders è un film d’animazione a tecnica mista tratto dal libro omonimo di Peter Brown.

A fronte di un budget medio – 78 milioni di dollari – ha aperto abbastanza positivamente il primo weekend: 35 milioni nei soli Stati Uniti.

Di cosa parla Il robot selvaggio?

ROZZUM è un robot creato appositamente per assistere gli umani. Ma cosa succederebbe se invece finisse in un ambiente selvaggio e ostile?

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Il robot selvaggio?

Assolutamente sì.

Con Il robot selvaggio stiamo scrivendo la storia dell’animazione, che aveva già cominciato la sua rivoluzione artistica con Spider-Man: into the Spider-Verse (2018) – e il suo sequel – e poi con Il gatto con gli stivali 2, portando – si spera – la Dreamworks ad orientarsi finalmente verso orizzonti più interessanti.

L’unico elemento – forse inevitabile – che penalizza la pellicola è il percorrere una storia fin troppo tipica e prevedibile, che inizialmente si dimostra davvero fuori dagli schemi, ma che nel finale si riduce ad un esito fin troppo favolistico, e che secondo me non si integra in maniera ottimale con il tono generale del film.

Ma non per questo ve lo potete perdere.

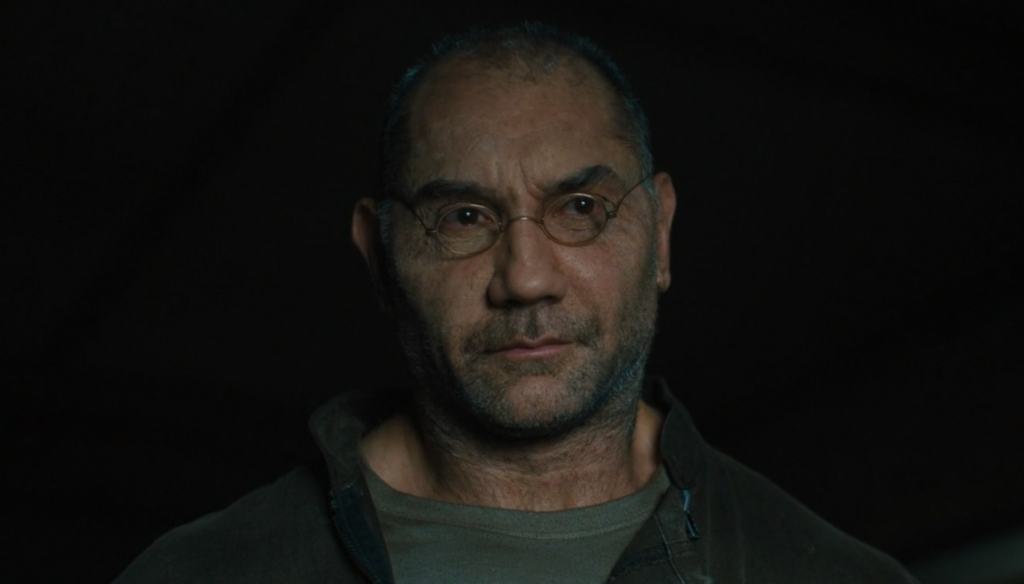

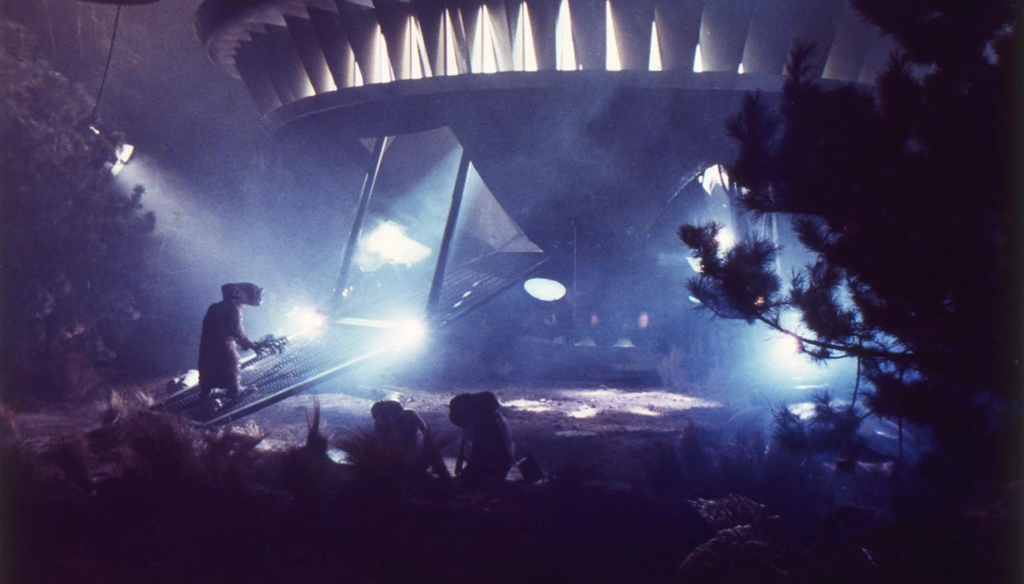

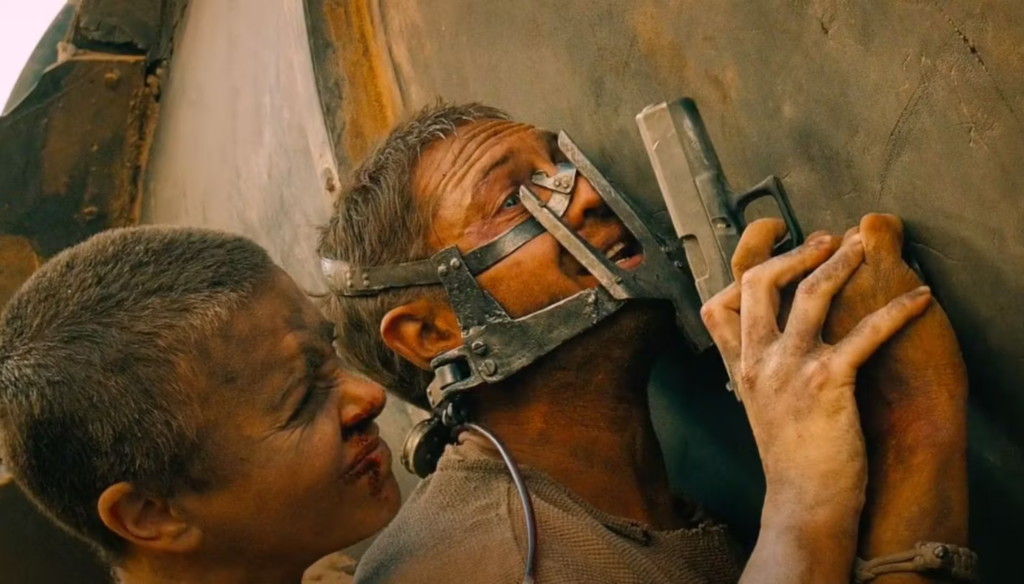

Ostile

Roz precipita in un ambiente ostile.

Pur con tutte le buone intenzioni, il robot protagonista si deve scontrare con un ambiente per cui non è stato programmato, ma che cerca di piegare a quella che è per lei l’unica visione possibile: cliente effettivi e clienti potenziali.

Ma in un mondo profondamente dilaniato da odi interni, definito dalla legge del più forte, la divisione è ben diversa: l’io che domina incontrastato si scontra costantemente con un perpetuo nemico – che può essere chiunque, persino appartenere alla stessa specie, financo alla stessa famiglia.

E lo stesso incontro con Beccolustro si articola in una paradossale dinamica di distruzione che previene la distruzione: se un Roz stermina accidentalmente un nucleo familiare, in realtà ne salva il suo componente più debole, che sarebbe stato destinato ugualmente alla morte.

E da questo strano incidente si sviluppa un discorso molto peculiare sulla maternità…

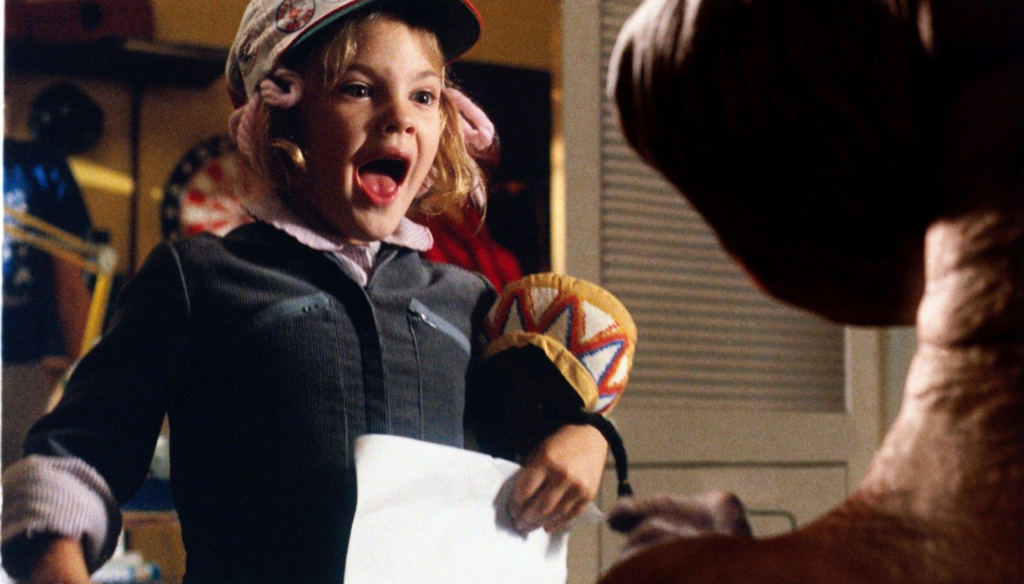

Maternità

Il robot selvaggio racconta una maternità realistica…

…che raramente si ritrova in prodotti pensati per un pubblico così giovane.

L’incontro insperato con il neonato Beccolustro farebbe subito pensare all’innesco di una dinamica affettiva di imprinting da entrambe le parti – soprattutto per come viene caricato emotivamente il momento del primo incontro…

…e invece Roz si limita a continuare per la sua esistenza incredibilmente binaria, in cui un pulcino incapace di esprimere direttamente i suoi bisogni, e che si limita solo a seguirlo incessantemente, non può essere suo cliente.

Ed è in questo contesto che entra in gioco il modello di Codarosa.

L’opossum si presenta con un peso emotivo e materiale sulle spalle: la nuova cucciolata, il nuovo carico di figli non voluti, ma semplicemente capitati, che si trova a dover gestire controvoglia, sperando in più di potersene sbarazzare.

E con il suo scambio con Roz finalmente la maternità si spoglia di quella idealizzazione che ha infestato decenni di animazione, portando in scena invece una madre imperfetta, che sceglie di prendersi cura di un bambino solo perché le circostanze lo richiedono.

Ma, non per questo, risulta un una figura negativa.

Semplicemente, impreparata.

Imparare

La maturazione dei protagonisti è interconnessa.

L’apprendimento di Roz si articola in una presa di consapevolezza del mondo in cui si trova immersa, riuscendo infine a comprendere le sfumature del reale: come Fink può essere doppiogiochista e al contempo un amico fedele, così anche Paddler può essere egocentrico quanto altruista.

E questa evasione graduale dal binarismo iniziale permette a Roz di esprimersi non più solo tramite modelli prestabiliti, ma di diventare un’inaspettata mente creativa, il cui primo passo è proprio il battezzare il suo figlioccio non con un nome in serie, ma con un affettuoso nomignolo.

Al contrario, Beccolustro cresce per imitazione.

Nel suo racconto quasi crudele della genitorialità, Il robot selvaggio mette in scena una dinamica ormai fin troppo nota: la prole che ha come primo contatto con il mondo il genitore, che considera come unica fonte di verità e di conoscenza e che, di conseguenza, imita senza controllo.

Una dinamica che si traduce in una serie di gag di passaggio in cui Beccolustro dimostra di aver vissuto fin troppo a stretto contatto con Roz, imitandone pedissequamente i comportamenti in maniera piuttosto bizzarra, diventando inevitabilmente un emarginato sociale.

Ma questa forte vicinanza è proprio il punto focale del loro rapporto.

Distacco

Roz e Beccolustro devono trovare il loro posto nel mondo.

Le loro maturazioni sono talmente contigue da rendersi di fatto interdipendenti: come l’oca non può ancora volare e nuotare con le proprie zampe, così il robot non riesce a lasciare vivere il proprio figlio adottivo al di fuori del suo campo visivo.

Un rapporto quasi soffocante che paradossalmente gode molto della rivelazione sulla vera storia di Roz e del rivoltarsi di Beccolustro: un distacco brusco ma necessario per accompagnare il protagonista verso la propria indipendenza.

E la bellezza del loro rapporto sta proprio nel riuscire ad aiutarsi anche in vista di una separazione forse definitiva, che dovrebbe sancire la chiusura di questa breve parentesi nella vita di entrambi, dopo il quale ognuno potrà tornare ai suoi ruoli programmati.

Ma un ragionamento del genere sarebbe andato bene alla vecchia Roz, quella pronta a tornare alla prima occasione alla sua fabbrica, ma che invece ora è molto restia ad abbandonare questa realtà che l’ha definita più di quanto si potesse immaginare.

Ma c’è qualcun altro che potrebbe voler decidere per lei…

Unione

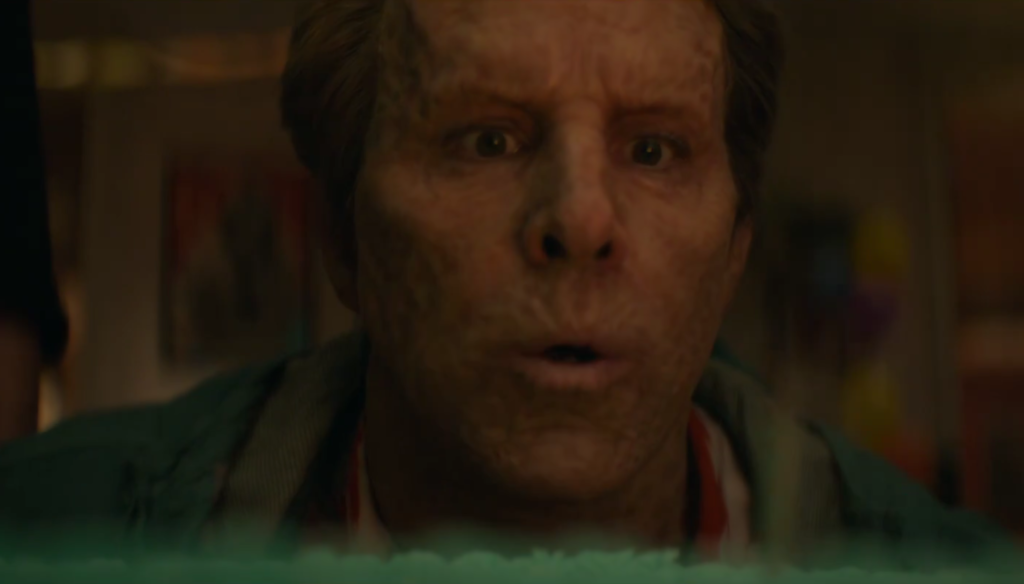

L’atto conclusivo de Il robot selvaggio è quello che mi ha lasciato più dubbi.

Risulta a mio parere molto convincente la linea narrativa che definisce definitivamente la maturazione di Roz nel suo confronto e scontro con un sistema in cui non si riconosce più, ma per il quale risulta molto attraente per il patrimonio di informazioni di cui involontariamente si fa portatrice.

Un sistema che ben si concretizza nell’unico effettivo villain della pellicola, ovvero Vontra, un viscido essere meccanico pronto ad irretire Roz con le sue parole, capace di ragionare solamente su due possibilità: la collaborazione del bersaglio o la sua distruzione.

Ed è proprio qui l’elemento che mi ha meno convinto.

Come avevo ampiamente apprezzato una rappresentazione crudele quanto realistica della natura selvaggia, al contempo questa risoluzione molto classica – ma, secondo me, poco adatta ai toni usati fino a questo momento – de l’unione da la forza l’ho trovato veramente poco incisiva.

Allo stesso modo, il finale mi ha lasciato una certa amarezza, soprattutto a fronte di un sequel già programmato e che potrebbe potenzialmente ridurre Il robot selvaggio all’ennesimo franchise di successo che viene snaturato con i suoi poco utili capitoli successivi…

Ma spero davvero di sbagliarmi.