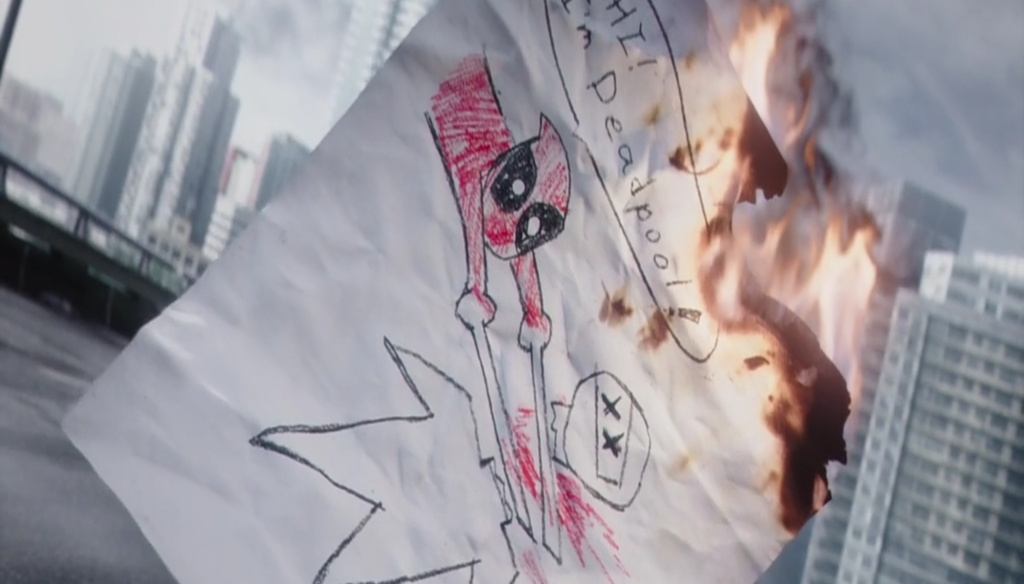

Deadpool 2 (2018) di David Leitch è il secondo capitolo della trilogia (?) dedicato al personaggio omonimo.

A fronte di un budget quasi raddoppiato rispetto al precedente – 110 milioni di dollari – ebbe un successo economico lievemente minore: appena 734 milioni in tutto il mondo.

Di cosa parla Deadpool 2?

Diventato un killer internazionale, Wade Wilson cerca ancora di vivere felicemente la sua relazione con Vanessa. Ma i veri villain sono in agguato…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Deadpool 2?

Sì, soprattutto se vi è piaciuto il primo.

In questo secondo capitolo Reynolds cominciò il fortunato sodalizio artistico con David Leitch, con cui collaborerà anche per Free Guy (2021) e per un piccolo cameo in Bullet Train (2022), concedendogli qui ancora più spazio di manovra.

Questa maggiore libertà artistica si andò però a scontare con un’idea di fondo che sembra in qualche modo cercare di imbrigliare il personaggio in una trama che gli sta stretta, forse con l’idea di inserirlo all’interno di futuri film degli X-Men targati Fox…

…che, di fatto, non vedremo mai.

Continuità

Deadpool 2 si pone in diretta continuità con il precedente.

Si comincia sempre dalla fine, da un Deadpool pronto a farsi saltare in aria in un appartamento devastato e su una pila di barili di benzina, ponendosi di nuovo al centro della scena con una linea comica nerissima che esaspera il concetto di supereroe inscalfibile.

Poi, come nel primo capitolo, si torna indietro, ad un’apparente situazione idilliaca, in cui il protagonista ha espanso la sua attività criminale al di fuori dei confini statunitensi, come in realtà tipico di ogni film action che si rispetti – e la saga di John Wick insegna.

Tuttavia, ancora una volta il sogno d’amore con Vanessa viene vanificato da un incidente casuale quanto inevitabile.

Eppure, ora non c’è un nemico da vendicare.

Solo un corpo da distruggere.

A pezzi

Deadpool deve essere rimesso insieme.

Ancora una volta vengono portati in scena quegli X-Men di riserva, ancora una volta gli stessi cercano – quasi metanarrativamente – di portare il protagonista dentro al loro universo, con un Wade diventa un eroe in prova con tanto di maglietta identificativa.

Ma la sua prima sfida rivela l’impossibilità del personaggio di far parte di questo universo narrativo rispettandone le regole: per quanto voglia davvero riuscire a salvare la vera vittima della situazione, Deadpool mostra chiaramente di non saperlo fare come un eroe.

In un altro senso, la stessa dinamica si ripete anche in prigione.

Mentre Russell cerca di diventare il protagonista attivo di un improbabile prison drama, dimenticandosi del tutto di essere un bambino senza poteri facilmente scalzabile da uno dei tanti energumeni che popolano la Prigione di Ghiaccio…

…Deadpool è fin da subito contrario all’idea di farsi coinvolgere, scegliendo invece di essere del tutto passivo al suo triste destino: lasciare che il cancro lo divori, ora che persino l’ultima flebile speranza di vita dopo la morte di Vanessa gli è scoppiata in faccia a tempo zero.

Squadra

La parte centrale percorre strade piuttosto classiche…

…pur andandole a vanificare un momento dopo.

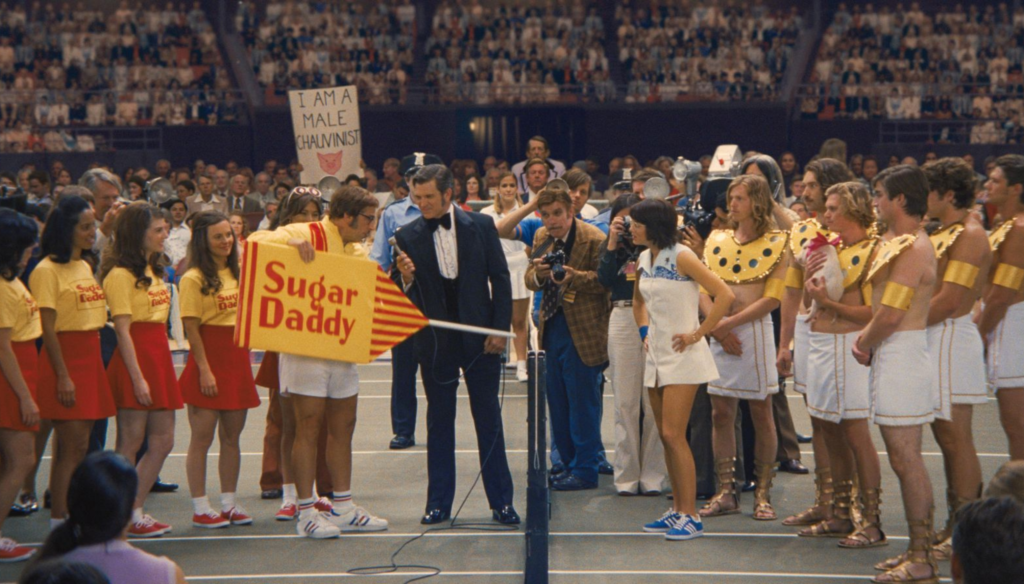

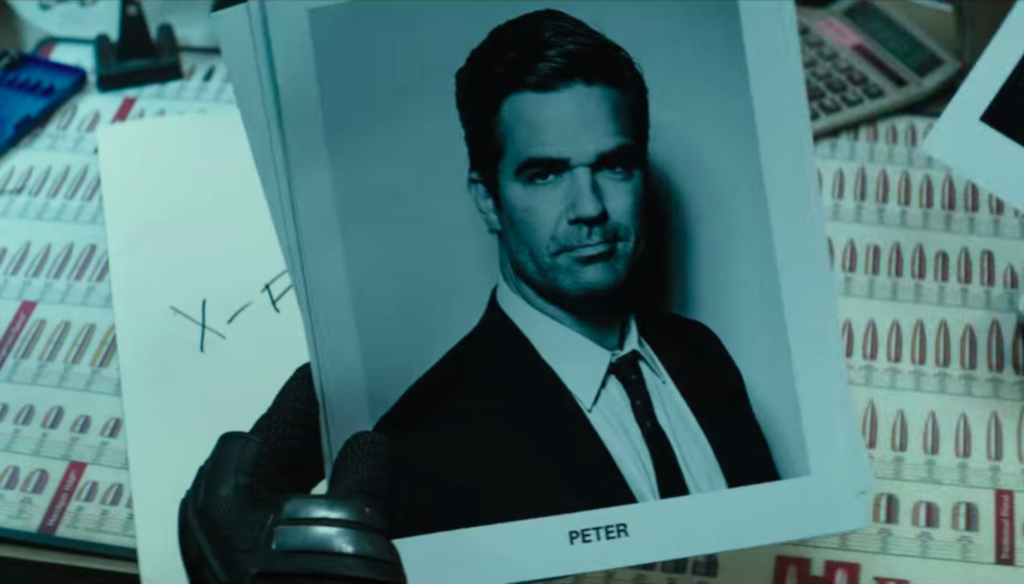

La rinascita di Wade dovrebbe passare per la costruzione di un team alternativo, con un simpaticissimo siparietto dedicato agli iconici colloqui di ammissione, fra cui spicca l’incomprensibile coinvolgimento di Peter e la gag del ritardatario Svanitore.

Così l’inizio di una sessione di allenamento piuttosto classica, che dovrebbe portare il team a trovare la propria coesione interna, si conclude in un bagno di sangue sempre più improbabile, in cui quasi tutti i membri della X-Force vengono uccisi uno dopo l’altro.

Questa parte centrale si chiude con un combattimento non particolarmente memorabile, ma che riesce ben a raccontare il personaggio di Domino, che diventa così una figura piuttosto determinante nella trama, mettendo alla prova le sue effettive capacità fortunate.

Ma il team si deve ricomporre altrove.

Comporre

L’ultimo atto è un grande azzardo.

Già prima di Endgame (2019), Deadpool 2 sperimentava con uno degli elementi più difficili da trattare all’interno di una narrazione di qualsiasi tipo: i viaggi nel tempo e il giocare con il tessuto spazio-temporale, citando, fra l’altro, Terminator (1984) e tutte le dinamiche derivate.

Così Cable diventa un improbabile alleato della squadra di Deadpool per un obbiettivo comune: riuscire ad impedire il destino oscuro e omicida di Russell, con, ancora una volta, un combattimento non particolarmente indimenticabile, ma che si salva nelle sue battute finali.

Poi tutto viene riscritto.

Di fatto il sacrificio di Deadpool scatena una serie di eventi e decisioni che riescono a risolvere la situazione nel modo migliore possibile: come Cable si rende conto che un futuro felice è possibile anche senza uccidere Russell, salva Deadpool che a sua volta può risolvere gli errori passati.

Una scelta che ho trovato tuttavia fin troppo azzardata, che sicuramente rincuora dopo un finale che si prospettava fin troppo tragico, ma che potenzialmente rischia di vanificare tutta la maturazione emotiva di Deadpool fino a quel momento…

…forse ancora di più in vista di Deadpool e Wolverine (2024).