Green book (2018) di Peter Farrelly è un film un road movie con protagonisti l’improbabile coppia composta da Viggo Mortensen e Mahershala Ali.

Un film che riscosse parecchio successo: venne candidato a cinque Oscar e ne vinse tre, fra cui Miglior film. Probabilmente proprio per questo – e per il budget davvero risicato di 23 milioni di dollari – fu un grande successo commerciale: 321 milioni in tutto il mondo.

Di cosa parla Green book?

Per uno strano caso, Don Shirley, importante concertista nero, sceglie Tony come suo autista nel profondo Sud degli Stati Uniti degli Anni Sessanta…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Green book?

In generale, sì.

Nonostante mi abbia leggermente annoiato sul finale, Green book è un prodotto complessivamente piacevole, con un andamento lineare e facile da seguire.

Non il solito buddy movie, ma una sua versione molto più drammatica, con due attori stellari come Viggo Mortensen e Mahershala Ali, che alzano decisamente il livello medio della pellicola.

Insomma, non imperdibile, ma abbastanza consigliato.

Un tema importante

Il tema centrale della pellicola è l’amicizia fra i due protagonisti.

Un’amicizia difficile, nata con i peggiori presupposti. Infatti Tony e Don sono due persone che si trovano veramente agli antipodi: l’uno molto raffinato e impettito, l’altro più guascone e quasi zotico.

Il loro rapporto nascerà incontrandosi a metà strada: Tony supererà i pregiudizi nei confronti di Don e quest’ultimo troverà nel suo autista un amico su cui contare.

Trovo sempre piacevole seguire il racconto di due persone così avanti nella loro vita che riescono comunque a stringere relazioni durature ed importanti.

Un bel messaggio, tutto sommato, raccontato anche con una scrittura complessivamente buona, che mette in scena un rapporto credibile e realistico.

Attori perfetti

Gli attori protagonisti alzano di gran lunga il livello della pellicola.

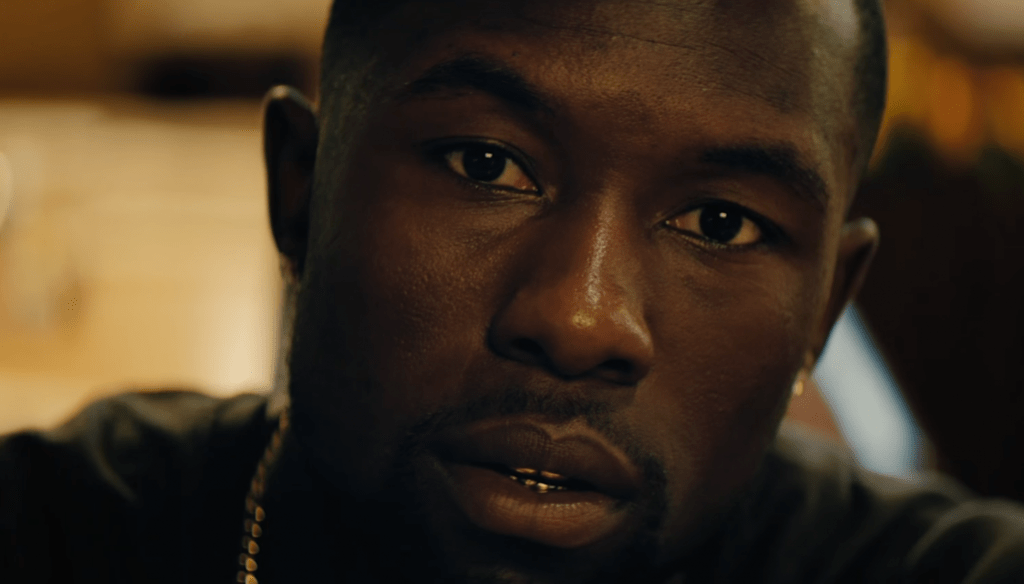

Mahershala Ali riesce a raccontare in maniera piuttosto interessante un personaggio complesso e combattuto, financo anche piuttosto insostenibile. Purtroppo, nonostante gli intenti della pellicola fossero palesi, non sono riuscita a farmi coinvolgere col dramma umano di Don.

Infatti ho preferito di gran lunga il personaggio di Viggo Mortensen, che porta in scena un italo americano degli Anni Sessanta senza mai scadere negli stereotipi – nonostante la sceneggiatura lo spinga molto in quella direzione – anzi impegnandosi molto in una recitazione corporea eloquente e persino in alcune frasi in italiano non del tutto storpiate.

Il razzismo non è il tema ma…

Il razzismo non è il tema centrale della pellicola.

Anzi, è un argomento piuttosto di contorno, raccontato per la maggior parte del tempo attraverso il razzismo benevolo di Tony: l’uomo dimostra di aver interiorizzato una serie di pregiudizi nei confronti della comunità nera, e cerca di farli aderire insistentemente alla persona di Don, nonostante lo stesso non vi si ritrovi per nulla.

E la creazione del loro rapporto si basa proprio sul superamento di questi preconcetti.

Non mancano comunque alcuni picchi drammatici – come l’arresto di Don – ma nel complesso, anche nei momenti più tragici, ci si limita ad un razzismo molto più polite, in cui il personaggio in diversi momenti viene escluso da determinati spazi e contesti – ma quasi mai con l’uso della violenza.

E per questo è molto digeribile per il pubblico medio statunitense.

E questo è anche il motivo per cui ha vinto come Miglior film.

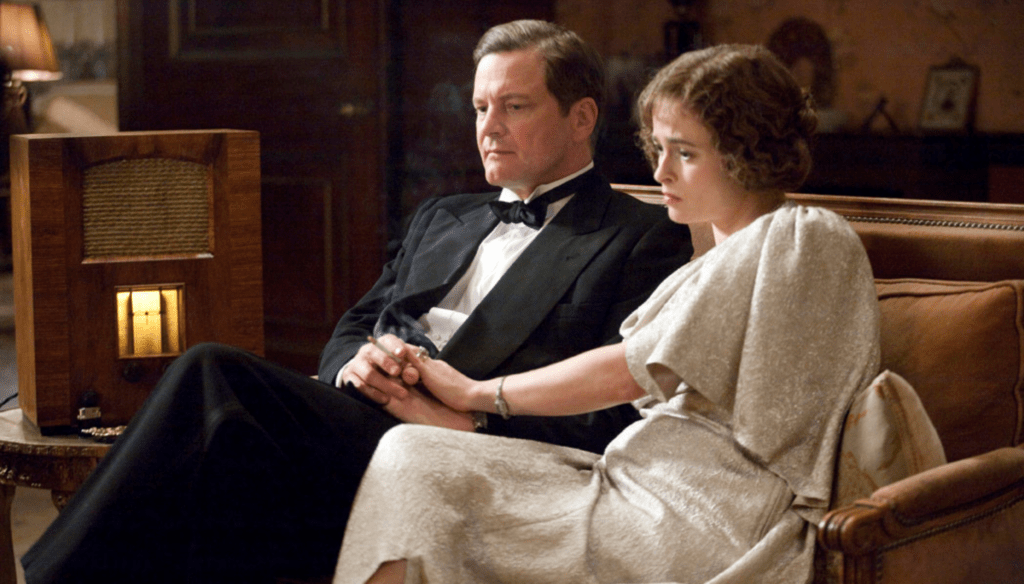

Nonostante, a differenza di altri film – come 12 anni schiavo (2014) – non sia un prodotto scritto appositamente per entrare nel cuore dell’Academy attraverso trigger emotivi piuttosto smaccati, nondimeno l’ha fatto.

E così agli Oscar 2019 è stato premiato un film di medio livello, che gareggiava contro opere di invece altissimo valore come Vice (2018) e La Favorita (2018)

Ed è successo proprio perché portare in scena un razzismo così light, e in qualche modo più vicino allo spettatore odierno, ha pagato.

Nonostante in quel contesto storico un uomo nero poteva rischiare in ogni momento la sua vita e venir trattato decisamente peggio in molte le situazioni del film, come si vede per esempio in The Help (2011) – prodotto persino edulcorato da questo punto di vista.

Ed è anche il motivo per cui un film più sincero e veritiero sulla tematica come BlacKkKlansman (2018) non avrebbe mai potuto vincere.

Green book meritava di vincere l’Oscar?

Gli Oscar 2019 vengono sopratutto ricordati per la chiacchieratissima interpretazione di Bradley Cooper e Lady Gaga, protagonisti di A star is born (2017). Come dopo dichiararono gli attori stessi, in quel momento si erano molto immedesimati nei personaggi – con tutto quello che ne consegue:

Inoltre, quell’anno, per la prima volta nella storia dell’MCU, venne candidato un prodotto supereroistico: Black Panther (2018), che era ormai diventato un fenomeno mondiale:

Personalmente, gli Oscar 2019 furono la mia epifania.

Dopo aver visto Vice – che tutt’oggi considero uno dei migliori prodotti di Adam McKay insieme a Don’t look up (2021) – andai a vedere con non poco interesse Green book, convinta che indubbiamente sarebbe stato il miglior film dell’anno.

E potete immaginare quanto mi indispettì quando mi resi conto che evidentemente non lo era, ma era stato comunque premiato come tale.

In quel momento compresi cosa muove veramente le premiazioni degli Oscar, che è stato anche il motivo di questa rubrica: accade spesso che, con una lista di film di grande valore candidati, il meno interessante – ma più politicamente orientato – ne esce vincitore.

Quindi direi che la domanda Green book meritava di vincere l’Oscar? ha più possibili risposte: trovate la vostra.