Le avventure di Peter Pan (1953) di Hamilton Luske, Clyde Geronimi e Wilfred Jackson è il tredicesimo Classico Disney basato sull’opera teatrale Peter & Wendy (1904) di J. M. Barrie.

A fronte di un budget di 4 milioni di dollari, fu nel complesso un discreto successo commerciale, con 8 milioni di incasso in tutto il mondo.

Di cosa parla Le avventure di Peter Pan?

Wendy e i suoi fratelli vivono nel sogno di Peter Pan. Ma i sogni sono belli quando rimangono tali…

Vi lascio il trailer per farvi un’idea:

Vale la pena di vedere Le avventure di Peter Pan?

Assolutamente sì.

A differenza di quello scandalo di Peter Pan & Wendy (2023), il Classico del 1953 è un’ottima trasposizione dello spettacolo di J. M. Barrie, riuscendo a smussare gli angoli quando serve, senza però evadere la profonda critica e morale che pervade l’opera originale.

Infatti non mancano, come d’altronde tipico della Disney del primo periodo, note fra il drammatico e persino l’inquietante, in maniera però più sottile e meno esplicita rispetto ad altri prodotti di quest’epoca, con significati ulteriori comprensibili forse solo ad una rilettura più adulta…

Peter Pan Produzione

Le avventure di Peter Pan doveva essere il secondo film di Walt Disney.

Il fondatore della casa di Topolino aveva un particolare amore per l’opera di J. M. Barrie, ma poté acquisire i diritti solo nel 1939, e, a cavallo fra i due decenni, esplorò diverse idee di trasposizione.

Inizialmente la storia doveva essere molto più vicina all’originale, molto più cupa, e si pensò persino di scrivere la trama dal punto di vista di Nana, che seguiva i bambini nell’Isola che non c’è, oppure di lasciare indietro John quando questo si dimostrava troppo cinico e noioso per partecipare all’avventura.

La produzione fu interrotta con l’arrivo della guerra, che costrinse la casa di produzione a creare solo film propagandistici, mettendo in pausa non solo questa idea, ma anche quella di Alice nel Paese delle Meraviglie (1951).

Nei primi anni del dopoguerra la Disney era in crisi finanziaria e non cominciò a ripensare all’opera fino al 1947, nonostante le perplessità di Roy Disney, fratello del fondatore, sull’attrattiva dell’operazione.

A differenza di molti prodotti precedenti, le scene in live action non furono ricalcate, ma solamente utilizzate come riferimento, perché altrimenti le animazioni sarebbero state troppo rigide ed innaturali.

Crescere

Wendy non ha (più) bisogno dell’infanzia.

A differenza dell’altra ottima traspirazione del 2003, Wendy è solo a parole turbata dalla volontà del padre di farla crescere, dal forzato abbandono della camera dell’infanzia: i suoi comportamenti raccontano una ragazzina già sulla via di abbandonare l’ingenuità infantile.

Infatti, fin da subito si dimostra piuttosto intraprendente nelle sue decisioni, andando persino a scavalcare l’autorità paterna, mostrandosi anche in seguito e a più riprese per nulla sprovveduta né ingenua come invece i suoi fratelli.

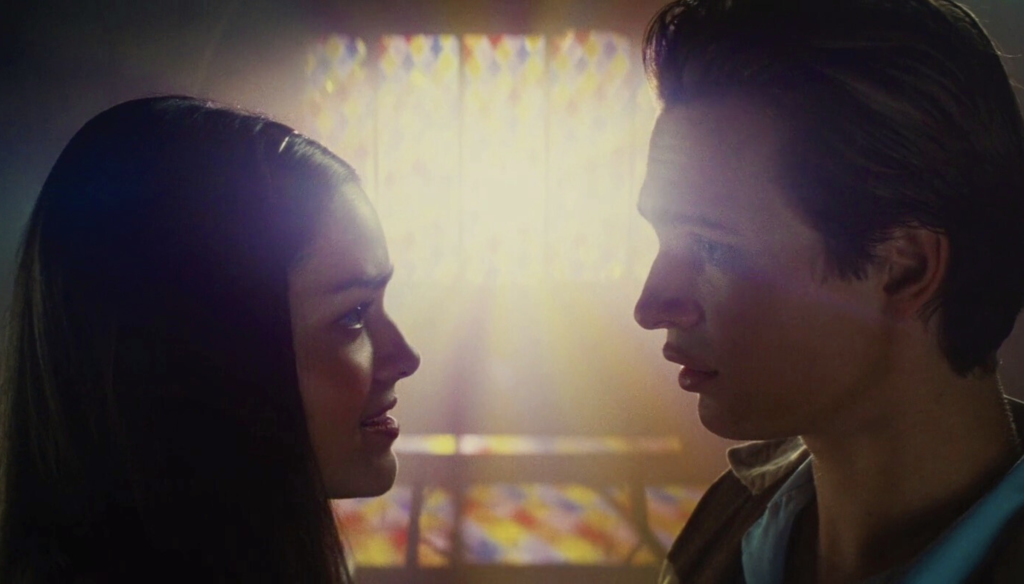

Non a caso la sua travolgente accoglienza sconvolge sulle prime Peter, venuto solo per recuperare la sua ombra, ma che invece cede quasi subito alle cure di Wendy, e turba solo parzialmente la serena crescita della protagonista…

…cercando di trascinarla con sé verso il terribile sogno dell’infanzia infinita.

E in questo senso, la figura di Peter ha tutto un altro sapore.

Ombra

Peter Pan è, per certi versi, il vero antagonista della sua stessa pellicola.

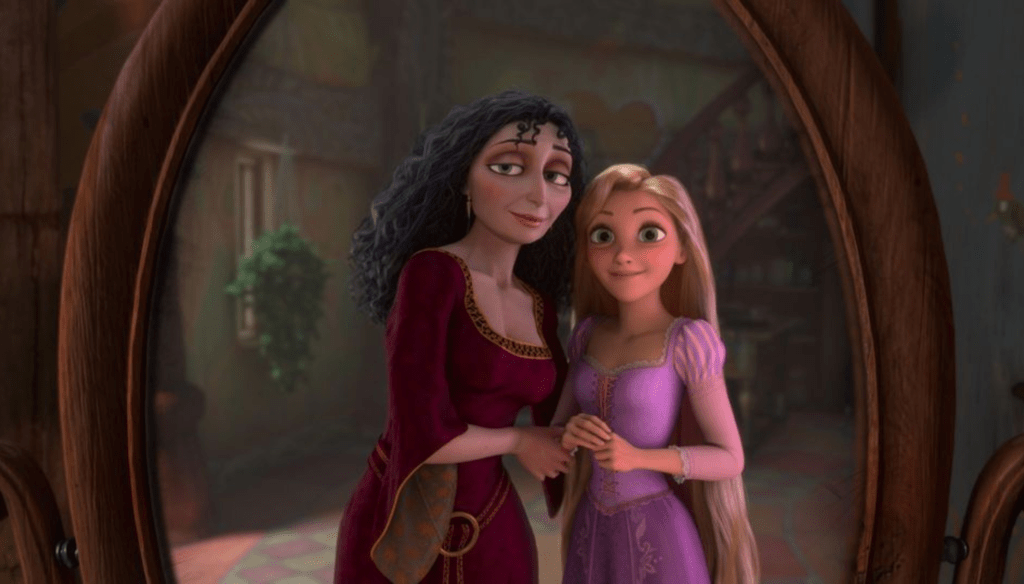

Proprio come J. M. Barrie l’aveva concepito come spirito e rappresentazione dell’infanzia più caotica e distruttiva, quando Wendy svela alla madre che sta aspettando l’arrivo del ragazzo eternamente giovane la stessa è colta da un senso di inquietudine – e a ragione…

Infatti, Peter è un’ombra che penetra l’infanzia della protagonista proprio quando questa sta per abbandonarla, conducendola in luogo dove tutto è permesso, persino una vita feroce, selvaggia e, soprattutto, fuori dal controllo e dalle pressioni degli adulti per crescere al più presto.

Di fatto Disney scelse di annullare quasi ogni tipo di connessione romantica fra i due personaggi…

…mettendoli anzi in costante contrasto, proprio a partire dalla scena delle sirene, in cui più volte Peter si dimentica di Wendy, e lascia senza troppe preoccupazioni che sia maltratta dalle dispettose donne pesce.

Ma il mondo di Peter è pura finzione.

Finzione

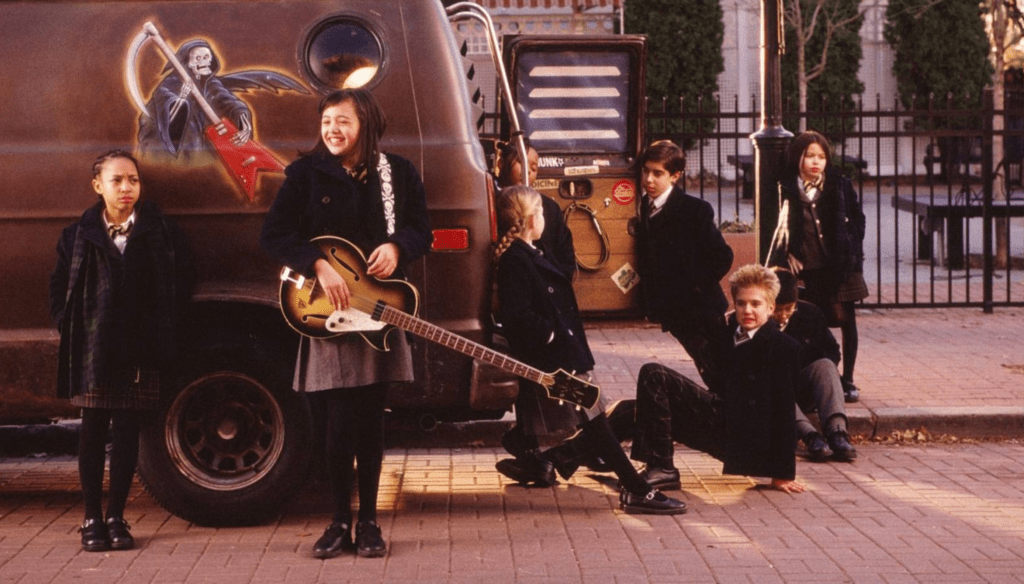

Passando da un quadro all’altro proprio come a teatro, la missione di John e di Michael è estremamente rivelatoria.

Nonostante la lotta con gli indiani sia piuttosto violenta, la stessa viene subito rivelata come parte di un eterno gioco delle parti, proprio come se gli stessi fossero solo parte di una delle tante fantasie infantili dei bambini sperduti, senza che la realtà debba mai venire a bussare alla porta…

…o forse sì?

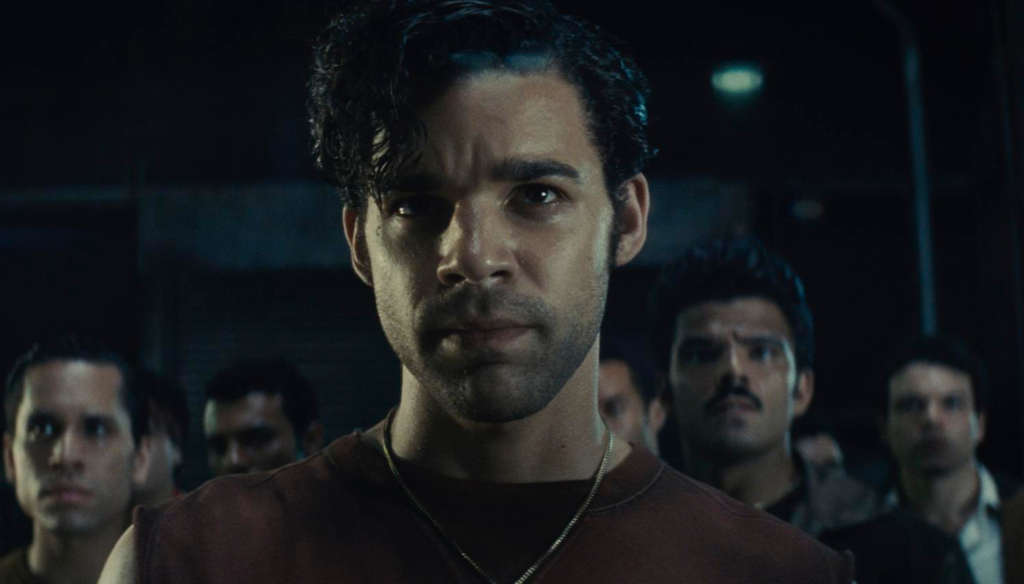

L’unico che può davvero spezzare la finzione è Uncino.

Fin da subito il suo personaggio è caricato di un nutrito numero di gag con un umorismo piuttosto dark – dai vari assassini ingiustificati alla dinamica della presunta testa mozzata durante la rasatura – che si concretizzano infine in un effettivo tentativo del pirata di farla finita con Peter Pan.

Ed infatti è proprio Uncino quello che causa per la prima volta un cambio delle carte in tavola: il rapimento di Giglio Tigrato spinge il capo tribù a minacciare di uccidere in maniera anche piuttosto violenta i bambini sperduti, e così di mettere anche lui un punto al gioco eterno.

E i giochi sono fatti di ruoli…

Ruolo

Wendy non vuole sottostare ad un ruolo.

Questo elemento si vede molto bene nella scena della festa con gli indiani, quando una donna della tribù cerca di costringerla a sottostare ad un ruolo – la figura femminile dedita alla cura del focolare – e, proprio in quel momento, Wendy, come Uncino, decide che il gioco è finito.

A questa improvvisa realizzazione segue un’opera di persuasione nei confronti dei bambini sperduti e soprattutto dei fratelli, riportati alla ragione, riportati nelle braccia accoglienti quanto educative della madre – ruolo che, comprensibilmente, Wendy non vuole ancora ricoprire.

Ma, davanti a questo picco di drammaticità, il finale è un po’ buttato via.

A questo punto era abbastanza comprensibile che Disney volesse deviare dal seminato dell’opera in maniera significativa.

La chiusura del Classico è infatti un lieto fine pieno di speranza, in cui il sogno di Peter non è infranto, che anzi viene ricordato con commozione dagli stessi genitori, che forse un tempo erano stati sull’Isola che non c’è…

Ma l’idea di J. M. Barrie era ben diversa…

Peter Pan favola originale

Per quanto Walt Disney amasse l’opera originale, era anche consapevole che presa alla lettera non sarebbe stata vendibile.

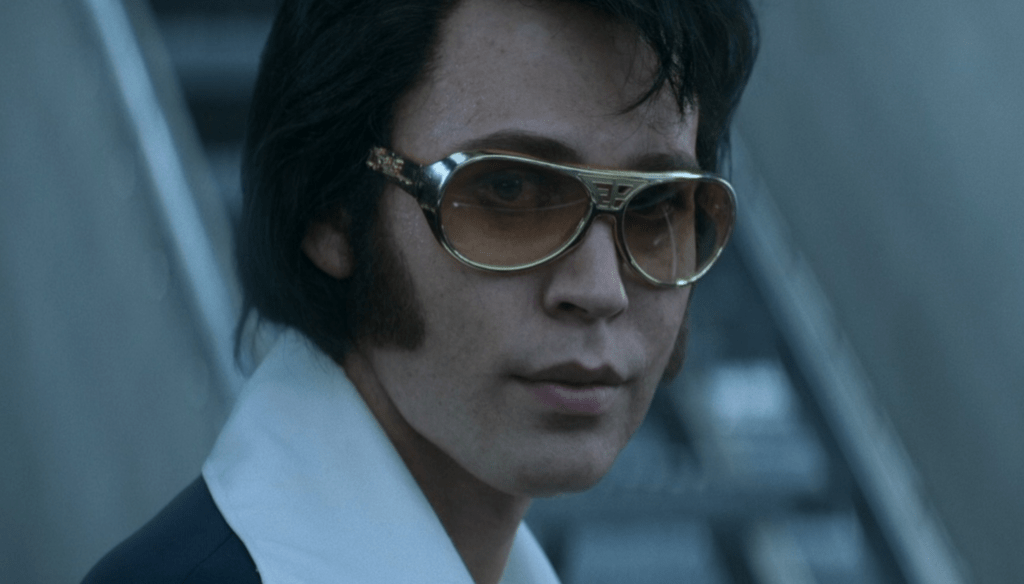

Peter Pan particolarmente era un personaggio molto difficile da portare in scena – e le difficoltà di trasposizione si vedono particolarmente nel finale – in quanto il protagonista di J. M. Barrie era capriccioso e tirannico.

Per l’autore rappresentava tutto il peggio dell’infanzia: si dimentica costantemente sia delle sue avventure sia delle persone che gli stanno intorno, è un personaggio estremamente egoista, e comanda a bacchetta i suoi bambini.

Trilli è, se possibile, anche peggio.

Tutto ruota intorno al concetto che è una fatina così piccola che può contenere più di un sentimento alla volta: ne deriva quindi un comportamento scostante e a tratti genuinamente cattivo, fortemente imprevedibile.

In un certo senso nel suo personaggio J. M. Barrie ritrovava sempre una rappresentazione dell’infantile nella sua forma peggiore.

Peter Pan differenze opera originale

Ma il finale era assolutamente la parte meno vendibile.

Anzitutto, come si vede nella trasposizione del 2003, Uncino cerca di uccidere Peter non con un pacco bomba, ma piuttosto tentando di avvelenarlo: il protagonista viene salvato da Trilli, che muore e poi torna in vita.

Inoltre, nel finale J. M. Barrie mostra come la madre dei bambini sia sempre rimasta ad aspettarli, e inserisce una nota morale particolarmente avvelenata, che critica i protagonisti e la loro irresponsabilità nell’abbandonare la casa natale.

E, di nuovo, non è neanche la parte peggiore.

Nel finale i bimbi sperduti vengono adottati dalla famiglia Darling e diventano degli adulti rispettati, mentre Peter promette a Wendy di tornare da lei e portarla ogni anno sull’Isola per fare le pulizie di Primavera.

Ma alla fine negli anni si dimentica di Wendy, e torna da lei solamente quando questa è diventata adulta, facendolo disperare, e scegliendo infine di sostituirla con la figlia – Jane, che si vede nel sequel del 2002 – e tutte le discendenti di Wendy nei secoli dei secoli…